| Acceuil |

| Avoir un chat |

| Anatomie et santé |

| Histoire du chat |

| Principales races |

| Renseignements utiles |

| Bibliographie |

Pourquoi les chats voient-ils la nuit ? Comment est fait leur squelette ? Pourquoi ne voit-on pas toujours leurs griffes ? Comment se reproduisent-ils ?

Anatomie Générale

Souple, solide, parfaitement adapté pour le chasse et les galipettes,

le squelette du chat est très semblable à celui du tigre.

Les vertèbres sont tenues par des muscles et des ligaments plus

souples que chez l’homme qui lui permettent de bondir, grimper aux

arbres, courir, s’étirer et lécher les moindres parties

de son corps. A la base de la langue se trouve l’os hyoïde

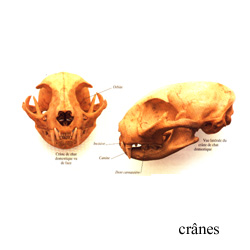

qui permet au chat de ronronner. Son crâne est pourvu de grandes

orbites rondes et de dents acérées idéales pour tuer.

Chez certaines races, comme les persans, le museau est si aplati qu’il

y a tout juste la place pour les dents : les fosses nasales exiguës

forcent l’animal à « ronfler »

Les griffes sont rétractiles. Rétractées, elles pivotent

vers le haut avec les phalanges qui les portent sur la tête des

deuxièmes phalanges, en rentrant dans un étui de peau. Elles

sortent très vite, grâce à des muscles protecteurs,

tandis que les doigts s’écartent.

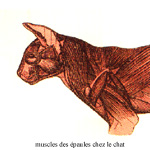

Le système musculaire est particulièrement puissant aux

épaules. Il permet aux chats de bondir sur ses proies.

L’appareil digestif occupe toute la cavité abdominale. La

digestion se déroule comme chez l’être humain.

La tête

Les chats ont de grands yeux ronds qui leur procurent un large champ visuel.

Dans le noir, la pupille se dilate pour capter le plus de lumière

possible. A la lumière, elle se contracte jusqu’à

devenir une fente étroite. La nuit, le chat voit bien grâce

à un miroir situé derrière la rétine le tapetum

lucidum, qui réfléchit la lumière.

Les moustaches, scientifiquement nommées vibrisses, possèdent

des terminaisons nerveuses à la racine et sont disposées

de manière à toucher les objets proches. Lorsqu’il

fait trop sombre, elles relaient la vue.

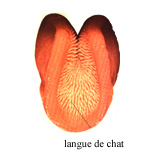

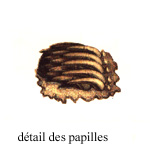

La langue a plusieurs utilités. Elle sert à manger, bien

sûr, mais aussi à se laver. Sa surface est garnie de papilles

dures, hérissées en arrière. Elle prend la forme

d’une cuiller pour laper l’eau, ou d’un peigne à

fourrure lors de la toilette.

La fourrure

La plupart des chats possèdent un pelage à deux couches.

La couche supérieure est colorée, protectrice et constituée

de longs poils, les poils de garde. La couche inférieure est constituée

de poils courts, doux et bouffants et d’autres, un peu plus longs

et durs. Dans la nature, les chats s’adaptent aux saisons en perdant

leurs poils deux fois par an. Un nouveau pelage vient remplacer l’ancien,

épais en hiver, léger en été. Mais nos chats

domestiques ne suivent plus la mue. Ils perdent quelques poils au long

de l’année.

Reproduction

Un chat, mâle ou femelle, peut se reproduire dès 8 mois.

Une portée comporte en moyenne 3 à 6 chatons, mais certaines

portées extraordinaires peuvent aller jusqu’à 12 chatons.

Au moment des chaleurs, la chatte miaule, effectue des piétinements

avec ses pattes arrières, se roule sur le sol, se frotte aux meubles,

est plus câline et moins agressive envers les mâles. Lors

de l’accouplement, le mâle se place derrière la femelle

et lui mord le cou afin de l’immobiliser. La femelle s’accouplera

ainsi avec plusieurs mâles et pourra avoir des petits de chacun

d’eux. Elle portera ses petits durant 63 à 65 jours.

Une chatte enceinte semble inquiète, dort et mange plus. Elle recherche

l’affection des membres de la famille. A 2 à 3 semaines,

ses mamelles gonflent et rosissent. Au 2eme mois, son ventre s’arrondit.

Pendant les derniers jours, la mère miaule souvent et cherche un

endroit calme pour mettre bas. Si elle est habituée à un

endroit particulier, il se peut qu’elle aille s’y réfugier.

Les premières contractions sont faibles puis s’accentuent

petit à petit. Un premier chaton apparaît. Sa naissance est

souvent la plus longue et douloureuse pour la mère. Il naît

entouré d’une poche des eaux qui se rompt spontanément

ou est déchirée par la mère. Le placenta, ingéré

ensuite par la mère, le suit quelques minutes après. Par

la suite, les chatons mettent entre quelques minutes et une heure pour

naître. Une période de repos de 3 mn à 2h sépare

les naissances. Un accouchement dure au total entre 1 et 8h. il n’y

a pas d’inquiétude à avoir si le chaton sort en présentation

postérieure. En effet, près de la moitié des chatons

naissent de cette manière.

Reconnaître les mâles et les femelles est très simple

: il suffit d’observer le derrière des petits. Chez la femelle,

la vulve est très proche de l’anus alors que chez la mâle,

le pénis est séparé de l’anus par deux petites

protubérances correspondant aux testicules.

Si la femelle ne s’occupe pas de ses petits, il faut les sécher

avec un serviette chaude et débarrasser leurs narines du mucus

qui les encombre. Lorsqu’ils respirent, sectionner les cordons ombilicaux

par élongation entre deux compresses, sans tirer sur l’ombilic,

à 3 ou 4cm de sa base. Enfin, placer les petits près des

mamelles afin qu’ils puissent téter.

2) Développement des petits

Les chatons naissent aveugles et sourds. Ils s’orientent grâce

à l’ouïe et au toucher. Ils entendent à partir

du 5ème jour mais l’ouïe ne fonctionne complètement

qu’au 14ème jour. Les yeux s’ouvrent entre le 7ème

et le 10ème jour. A 3 semaines, les chatons coordonnent mieux leurs

mouvements. Ils ont les pattes arquées car le sens de l’équilibre

n’est pas encore totalement développé. Ils jouent

entre eux et explorent leur environnement.

Le sevrage débute vers la fin de la 3ème semaine. Il faut

mettre à la disposition des petits une bouillie lactée dans

laquelle on introduira les futurs aliments. Vers 7 semaines, tous les

petits doivent être sevrés.

3) Contraception

La venue au monde de chatons est un événement formidable,

mais certaines familles redoutent les naissances. Il existe plusieurs

moyens efficaces de contraception.

Le plus radical, définitif et économique est bien sur d’opérer

son chat. On peut stériliser un petit dès 3 mois, et il

n’est pas nécessaire pour les femelles d’avoir eu une

portée pour supporter l’intervention. Il faut compter 60

euros pour un mâle et 90 euros pour une femelle en moyenne. Mais

les prix varient d’un vétérinaire à l’autre,

et les plus chers ne sont pas forcément les plus compétents.

Outre la stérilisation, il existe pour les femelles des pilules

et injections contraceptives efficaces mais attention, plusieurs cas de

cancers des mamelles ont été détectés chez

des individus utilisant ce genre de produits.

SANTE PREMIERS SOINS

Maladies, parasites, accidents…Nos compagnons sont la proie de nombreux maux. Comment les prévenir et/ou les traiter en première urgence.

I- Les principales affections virales du

chat

LE TYPHUS

Une des plus graves maladies contagieuses félines. On remarque

une fièvre importante (40°) doublée d’une perte

d’appétit souvent accompagnée par des diarrhées

et des vomissements. Sans traitement, la mortalité est importante.

LE CORYZA

Le « rhume » des chats. Le chat est fiévreux (truffe

humide) abattu et perd l’appétit. Les symptômes les

plus répandus sont les éternuements et les écoulements

au niveau du nez et des yeux. Des antibiotiques prescrits par un vétérinaire

guériront rapidement l’animal.

LA LEUCOSE

La leucose féline est une maladie contagieuse due au virus leucemogène

félin (FeLV). Ce virus identifié par Jarett en 1964 appartient

à la famille des rétroviridés comme le virus du SIDA.

C’est un virus oncogène, c’est à dire capable

d’entraîner la cancérisation des cellules qu’il

infecte et de conduire à l’apparition de lymphosarcomes ou

de leucémies. Son issue est inévitablement fatale.

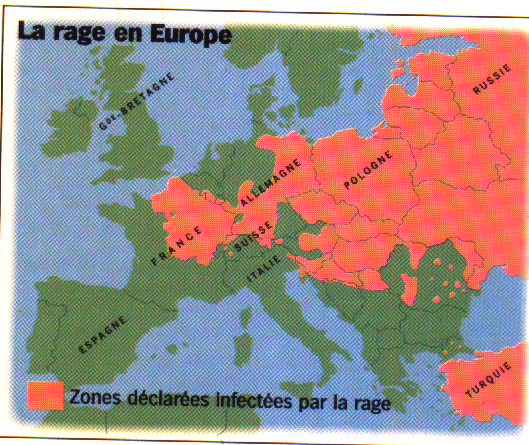

LA RAGE

Maladie incurable et mortelle pour le chat qui atteint l’homme et

tout les animaux à sang chaud. La contamination se fait par morsure

ou griffure.

Le meilleur moyen de prévenir ces maladies est bien sur, la vaccination. Faire les rappels annuels est nécessaire, et obligatoire.

II- Parasites

Externes

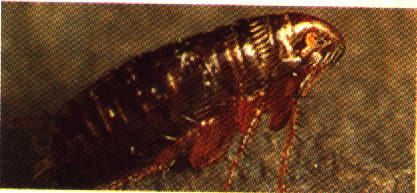

LES PUCES

Les puces du chat (Ctenocephalides felis) sont de minuscules insectes

bruns (2 mm) au corps plat. Elles n’ont pas d’ailes mais de

très puissantes pattes arrières qui leur permettent de faire

des sauts de 80 cm (ce qui équivaut à un saut de 500 m pour

un humain). Elles se transmettent par contact direct ou par le milieu

extérieur. Leur présence est très désagréable

et entraîne des démangeaisons. Elles transmettent parfois

un ténia à l’animal.

LES TIQUES

Les tiques sont des insectes marron de 3 à 16 mm quand elles sont

repues de sang. Elles s’attrapent le plus souvent en été

dans les sous-bois, les broussailles et les hautes herbes. Elles n’occasionnent

que de très rares démangeaisons, juste des réactions

locales inflammatoires. En trop grand nombre, elles causent parfois une

anémie. Le réel danger vient du fait qu’elles peuvent

transmettre des maladies parasitaires graves : piroplasmose, maladie de

Lyme, ehrlichiose…

LES AOUTATS

Les aoûtats sont les larves d’un petit acarien (Trombicula

autumnalis). Les adultes vivent sur les végétaux dans les

prairies et jardins. Les larves, rouges orangées, munies de six

pattes, éclosent d’œufs pondus dans le sol. Elles se

nourrissent de sang et se fixent sur la tête, le cou, les aisselles,

le ventre, les oreilles ou les espaces interdigités. Leurs piqûres

provoquent de très violentes démangeaisons, et elles apparaissent

à l’œil nu comme de minuscules grains oranges.

LA TEIGNE

C’est une affection très fréquente de la peau due

à des champignons dermatophytes : Microsporum canis (90% des cas),

Microsporum gypseum et Trychophyton mentagrophites. La contamination se

fait par simple contact avec un animal teigneux ou un environnement infecté.

On la rencontre surtout chez les chatons. La teigne se traduit par des

lésions rondes (1 à 5 cm de diamètre) sans poils,

rougies, recouvertes de pellicules, mais qui ne semblent pas gêner

l’animal. Il existe également une forme suppurée,

plus rare, aux lésions inflammatoires recouvertes de croûtes

(kérion).

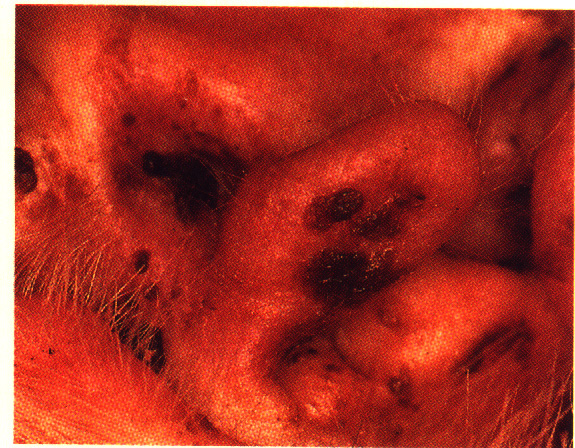

LA GALE DES OREILLES

Plus fréquente chez les jeunes, elle est due à la présence

d’un acarien (Otodeches cynotis) qui vit à la surface de

la peau et se nourrit de débris cutanés. L’oreille

est très enflammée et remplie d’un cérumen

brun noirâtre très nauséabond. Sans traitement, cette

affection se transforme en infection microbienne (otite). Le remède

est simple, il suffit de retirer le cérumen puis d’appliquer

un acaricide prescrit par un vétérinaire.

Internes

L’ASCARIS

Nombre de chatons sont affectés par l’ascaris dès

la naissance. Pendant la gestation, des larves d’ascaris hébergées

par la mère passent par le placenta et viennent parasiter les fœtus.

La contamination se fait également par le lait. Enfin, elle peut

résulter de ‘l’ingestion d’œufs et de larves

provenant des petits où de la mère elle-même. L’adulte

attrape ces vers en mangeant de l’herbe, des matières souillées,

où des animaux contaminés (notamment de petits rongeurs).

Il existe plusieurs espèces d’ascaris, mais le plus fréquent

est le Toxocara Catis, qui mesure 5 cm à l’âge adulte.

Ils sont ronds et ont une couleur jaunâtre. Ils occupent l’intestin

grêle, mais se déplacent dans le duodénum et l’estomac

d’où ils peuvent être vomis. Les larves, quant à

elles, migrent dans divers viscères et organes (foie, poumons,

muscles, diaphragme, reins, mamelles,…). Ils entraînent des

troubles digestifs (diarrhées, vomissements et quelques fois occlusion

digestive mortelle) et de la toux. Les jeunes sont affaiblis, l’efficacité

des vaccins diminuée, et les défenses immunitaires baissent.

Certaines larves migrantes atteignent même le cerveau et provoquent

des crises d’épilepsies. Les premiers vers adultes apparaissent

dans les selles à la fin de la première semaine d’infestation.

LE TENIA

Les ténias font partie de la famille des cestodes. Ils sont très

longs (Dypilidium Caninum : 20 à 80 m ; Tenia Hydatigena : 1,5

à 2 m) et possèdent une tête pourvue de crochets et

de ventouses qui se fixent sur la paroi intestinale. Ils se composent

de nombreux anneaux qui se développent à partir de la tête.

Lorsqu’ils sont murs, les anneaux remplis d’œufs se détachent

et sont expulsés avec les selles. Chaque œuf est embryonné

et contient un embryon hexacanthe pourvu de six crochets. Les chats contractent

ces vers en mangeant des rongeurs infectés où en avalant

des puces. Quand ils n’en hébergent que quelques uns, ils

n’en éprouvent aucune gêne importante. En revanche,

une infestation importante entraîne coliques, diarrhées,

amaigrissement et perte d’appétit.

Colliers, vermifuges, pipettes… Les moyens d’éviter ces parasites sont nombreux et peu coûteux. Aucune loi n’oblige à protéger son animal, mais le bien-être du compagnon et de son maître dépendant en partie de cela, il est préférable d’user de ces produits.

III- Réflexes pratiques

Quelques manipulations rapides en cas d’accident où de maladies

bénignes.

Piqûres de guêpe où d’abeille

Bénignes sauf en cas d’allergie ou de piqûres dans

l’arrière gorge

- Retirer le dard avec une pince à épiler

- Appliquer une compresse d’eau froide ou des glaçons

- En cas de réaction allergique (gonflements, difficultés

respiratoires, démangeaisons) conduire l’animal immédiatement

chez un vétérinaire

Brûlures

- Ecarter le chat de la source de chaleur

- Asperger d’eau froide la brûlure pendant plusieurs minutes

- Dégager la zone à l’aide de ciseaux

- Désinfecter et appliquer une crème cicatrisante

- En cas de brûlure profonde ou étendue, couvrir avec un

linge humide et conduire l’animal chez un vétérinaire

Plaies

- Dégager la plaie à l‘aide ciseaux à bouts

ronds

- Nettoyer au savon antiseptique ou de Marseille. Ne jamais utiliser d’alcool

qui irrite et risque de rendre le chat agressif

- Appliquer le savon avec une compresse ou un linge propre

- Sécher la plaie avec une compresse et appliquer une solution

antiseptique ou une pommade antibiotique cicatrisante.

- En cas de plaie importante, se contenter de protéger la plaie

avec une compresse et emmener l’animal chez un vétérinaire

Abcès

Si une plaie n’est pas soignée immédiatement, elle

peut aboutir à la formation d’un abcès. La plaie devient

chaude, douloureuse, puis l’abcès mûrit et une poche

de pus se forme.

- Afin de faire mûrir l’abcès, appliquer plusieurs

fois par jour des compresses chaudes imbibées d’une solution

antiseptique

- Si l’abcès se perce spontanément, nettoyer la plaie

avec un désinfectant en appuyant légèrement pour

favoriser l’évacuation du pus

- Si au bout de quelques jours l’abcès ne se perce pas, il

faudra alors l’ouvrir chirurgicalement, chez un vétérinaire.

Empoisonnement

De nombreux produits que nous utilisons tous les jours peuvent se révéler

être des poisons mortels pour les animaux (et jeunes enfants –

attention, ne pas appliquer ces méthodes sur vos enfants, les conduire

immédiatement aux urgences de l’hôpital le plus proche)

un peu trop curieux. Même une plante apparemment inoffensive peut

renfermer une sève toxique…

- Si le poison a été ingéré il y a moins de

3 heures, que ce n’est pas un produit corrosif, et que le chat n’est

pas trop choqué, faire vomir l’animal en le forçant

à boire de l’eau très salée (1 à 3 cuillères

à café de sel dans un verre d’eau tiède)

- Après les vomissements, lui administrer par la bouche du charbon

végétal activé afin de neutraliser les restes du

produit toxique présents dans son appareil digestif

- Le lait n’est pas un antidote. Au contraire, dans certains cas

(insecticides, désherbants…), les matières grasses

qu’il contient accélèrent les effets du poison.

- Si l’animal ne parvient pas à vomir, si l’ingestion

de produits a eu lieu il y a plus de 3 heures (où si le moment

de l’ingestion reste inconnu), ou bien si le chat présente

des symptômes (vomissements, diarrhées, tremblements, salivation...)

le conduire immédiatement chez un vétérinaire. Si

possible, emporter l’emballage du poison, car son identification

permet un diagnostic plus rapide et efficace.

Transporter un chat blessé

Un animal blessé développe des instincts de survie parfois

agressifs. C’est pourquoi il est important de prendre des précautions

avant de déplacer un animal

- S’approcher de l’animal doucement, en parlant gentiment

afin de le rassurer

- Le manipuler très délicatement. Si le chat est agressif,

mettre des gants (jardinage par exemple), et l’envelopper dans une

serviette de toilette en ne laissant que la tête dépasser

- Placer l’animal dans une caisse de transport fermée

- Prévenir le vétérinaire avant de partir

Hémorragies

- Appliquer un gros morceau de coton enveloppé dans une compresse

sur la plaie

- Presser la blessure pendant plusieurs minutes

- Maintenir la compresse avec une bande collante de type h

- Si l’hémorragie ne cesse pas, mettre un garrot en place.

Appliquer un garrot

Un gros élastique large, une chambre à air, une paire de

bretelles, peuvent éventuellement remplacer le garrot de caoutchouc

utilisé par les professionnels. Un garrot doit toujours être

posé sur le membre, entre le cœur et la blessure. Il arrête

l’hémorragie en comprimant les vaisseaux sectionnés

mais ne convient qu’aux blessures graves des membres et de la queue

(section, écrasement) contre lesquelles aucune autre technique

n’est envisageable.

- Serrer le garrot jusqu’à ce que l’hémorragie

s’arrête

- Une fois serré, faire un nœud avec une boucle pour faciliter

son dénouement et glisser u crayon, un stylo où une règle

en plastique sous le garrot. Ce mécanisme permettra de serrer et

desserrer le garrot en tournant le crayon dans un sens où dans

un autre.

- Ne laisser le garrot que le temps de conduire l’animal chez le

vétérinaire. Si le trajet dure plus d’un ¼

d’heure, desserrer à intervalles réguliers pour ne

pas couper complètement la circulation du sang dans le membre.

Reconnaître un état de choc

Un animal en état de choc présente plusieurs symptômes

:

- chute de la température (inférieure à 37°C)

- froideur et bleuissement des extrémités

- réduction de l’émission des urines

- pâleur de la bouche et des yeux

- accélération du rythme respiratoire et cardiaque

- pouls difficilement palpable

- somnolence, coma et convulsions

Diarrhées

Mettre l’animal à la diète durant 24 h, en lui laissant

l’eau. Réalimenter l’animal progressivement à

la suite de la diète à l’aide d’aliments pauvres

en graisses (viandes maigres, poisson, œuf cuit…). Ne redonner

une alimentation normale qu’au bout de 4 à 5 jours de ce

régime.

Attention, s la diarrhée ne cesse pas au bout de 24 h de diète,

consulter un vétérinaire.

Fièvres

- Si la fièvre est associée à d’autres symptômes

(toux, diarrhées, vomissements…) conduire l’animal

chez le vétérinaire assez rapidement.

- Si la fièvre est isolée et tolérée, il n’est

nécessaire d’emmener l’animal chez un vétérinaire

que si elle ne disparaît pas après 24 h.

- Si la fièvre est isolée mais non tolérée,

conduire l’animal chez un vétérinaire.

Ne jamais donner de médicaments à un animal avant une visite

chez le vétérinaire, car ceux-ci pourraient fausser le diagnostic.

IV- Administrer un médicament à

un chat

La trousse vétérinaire de base contient :

- thermomètre

- paire de ciseaux courbes à bouts ronds

- bande Velpeau

- Elastoplaste

- Sparadrap

- Compresses stériles

- Coton hydrophile

- Eau oxygénée

- Dakin

- Mercryl laurilée

- Pommade cicatrisante

Donner un comprimé

Si l’animal est gourmand, il suffit de placer le médicament

dans une boulette de viande. Sinon, il faudra lui faire avaler de force.

- Placer la main au dessus du museau du chat et lui faire ouvrir la gueule

en appuyant avec le pouce et l’index, de chaque côté

de la commissure des lèvres, juste en arrière des crocs.

- Incliner la tête vers le haut

- Dès qu’un espace apparaît entre les dents, abaisser

la mâchoire inférieure avec l’autre main et placer

le comprimé à la base de la langue, au fond de la gorge.

- Fermer rapidement la gueule du chat et masser doucement la gorge pour

l’aider à avaler.

Donner un liquide

Utiliser une seringue en plastique où un compte gouttes. Certains

médicaments fournissent une pipette.

- Décoller la lèvre supérieure du chat et introduire

l’embout de la seringue juste derrière les crocs

- Soulever la tête vers l’arrière et verser lentement

le liquide. Si l’animal tousse, arrêter l’opération.

Collyre

- Débarrasser l’œil de toutes les saletés qui

l’encombrent avec une compresse imbibée d’eau bouillie

refroidie

- Lever la tête du chat tout en baissant légèrement

la paupière inférieure afin de maintenir l’œil

ouvert

- Instiller une où deux gouttes sur la cornée, puis relâcher

la paupière.